※当ページのリンクには広告が含まれています。

志望動機が書けなくて画面が真っ白…

ファーストレベルへの受講が決まり、悩んでいませんか。

ファーストレベルは受講前の志望動機から、受講後の毎週のレポートまで「言語化」の連続です。

この記事では、私が評価Aを獲得した志望動機の例文と、最短で修了するための戦略を公開します。

私のブログで紹介した構成案を含む、全レポートの攻略法をまとめた『【評価A実績】ファーストレベル全レポート最短攻略マガジン』ですが、今まで多くの方にご活用いただいております

「最短で評価Aを狙いたい」「レポートに追われる日々から解放されたい」という方は、チェックしておくことを強くおすすめします。

志望動機・受講動機の例文

「自力で書く自信がない…」というあなたへ

ここまで書き方のコツを解説しましたが、「自分のケースに当てはめるのが難しい」と感じる方も多いはず。 下記のnoteでは、私が主任として実際に提出し、高評価を得たレポートの「設計図」をそのまま公開しています。

「これを見れば、何をどこに書けばいいか一瞬でわかる」と好評です。

【指導担当の視点】

ここでのポイントは「組織課題を自分事として捉えているか」です。看護管理者が最も求めている「自律したリーダー像」を示すことにより、選考で非常に有利に働きます。

⇒主任看護師が教える「ファーストレベル全レポート最短攻略マガジン」をチェックする

出題の背景・評価基準を理解して取り組むこと

ファーストレベル研修へ受講方針が決定したら、志望動機や受講動機を記載して、必要な資料を提出します。

受講者の定員が決まっており、受講者の選考が行われます。

年々受講者は増加傾向であり、定員超過すると選考が行われます。

まずは選考を通過することが第一です。

各地域の看護協会や関連する団体が研修制度を提供しているため、研修を受講する団体の募集要項に沿った内容で志望動機を記載する必要があります。

「募集要項に沿っているかどうか」

これが大切な基準になります。

- 課題認識

→看護管理に関連した学習課題を持っている - 自己の役割認識

→現場の問題を捉え自己が看護管理の視点で果たすべき役割を認識している - 意欲が明確である

- 文章構成

文章が明確で分かりやすく、段落が適切で、誤字・脱字がない

例えば、この評価基準の様に評価される点は予め設定され、決められています。

これらの基準を満たしていることで選考を通過しやすくなります。

研修を提供している団体によって基準や選考方法は違いがあります。

例題を載せてみました。こういった内容の志望動機を提出することになると思います。

「自職位を明確にし、受講動機と今後、学びをどのように活かすか」を述べて下さい。

先ほど紹介した「評価の基準(例)」を押さえた内容であることが重要です。

ファーストレベル研修の志望動機・受講動機の書き方には、評価の基準に沿った内容で記載することが重要です。

それにより選考に通過しやすくなります。

次は、実際に書き方、構成について説明をしていきます。

ファーストレベル研修の志望動機の書き方

ファーストレベル研修の志望動機・受講動機には評価の基準があります。

評価の基準を確実に押さえた文章内容にすることが重要です。

もう一度、評価の基準(例)を見てみましょう。

- 課題認識

→看護管理に関連した学習課題を持っている - 自己の役割認識

→現場の問題を捉え自己が看護管理の視点で果たすべき役割を認識している - 意欲が明確である

- 文章構成

文章が明確で分かりやすく、段落が適切で、誤字・脱字がない

- 課題認識

あなたの部署にある課題をはっきりと持つことです。

私の部署には〇〇な問題があって、それによって△△な課題があります。 - 自己の役割認識

部署の中であなたは、どんな役割がありますか?一般スタッフ?主任?副師長?など

あなたの立ち位置を認識しましょう。 - 意欲が明確である

学習意欲が伝わる事が必要です。

意欲を伝えるには課題をはっきりと、わかりやすく文章にすることが大切です。 - 文章の構成

伝わりやすい文章内容であることが大切です。

誤字や脱字、改行ミスなどは大きな減点になります。

これらの評価の基準を参考にして、ファーストレベル研修の志望動機・受講動機の内容を考えていきましょう。

志望動機・受講動機の書き方【まず考える】

ファーストレベル研修の志望動機・受講動機をいきなり書き出すことはやめた方がいいです。

まずは、どういった内容を書くのかを考えましょう。

順序良く考えることで、自分自身も書きたいことがはっきりと見えてくるはずです。

Step①問題の発見にはこの手法がベスト!

あなたの署にある問題を取り上げるとオリジナル性が出ます。

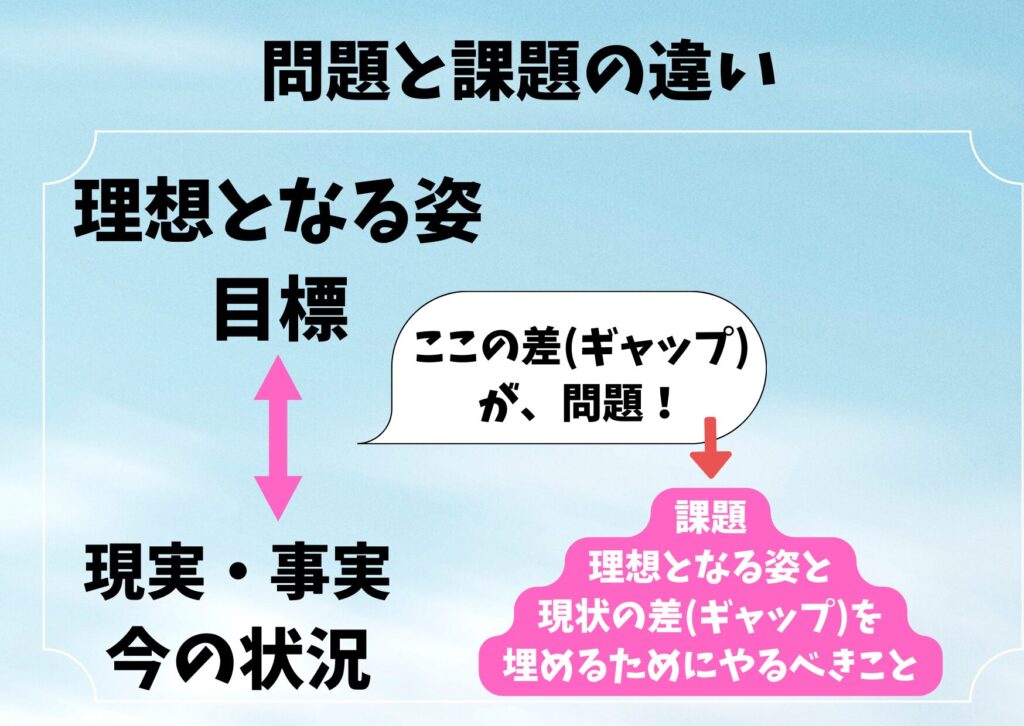

まず「問題」を正しく見つけましょう。問題と課題は違うものです。

問題とは、誰にとっても問題となり得るもの

課題は、解決しなければならない問題のこと

例を出して説明してみましょう。

体重が80㎏もあって太ってる(これは現実で今の状況)

目標体重は70㎏(理想の姿・目標)

この差(ギャップ)から「目標よりも現状が10㎏重い」ことが問題です

この問題には、「夕食が21時以降に摂取している」「運動習慣がない」という背景があります。

では、この問題の対して「食事を21前に摂取するにはどうしたらいいか」「運動するにはどんな生活サイクルにしたらよいか」という課題が生まれるのです。

これが「問題」と「課題」の違いです。

まずは、自分の部署の現状と目標(あるべき姿)の差(ギャップ)を知ることで、「問題」を見つけることができます。

Step②組織として問題とどう向き合うか

問題に対して組織つまり部署はどう向き合っていくといいのでしょうか?

そこで考えてほしいのが、あなたの部署の目標・あるべき姿はどんな姿か?ということ。

通常、部署の目標・あるべき姿は師長や副師長や主任、係長といった管理者が協議して「理想の部署」を考えることが多いです。

あなたの部署の「理想の姿・目標」病棟の目標・部署目標を一度確認してみましょう。

あなたが見つけた問題に対して部署としてどんな目標を立てて解決しようとしているかが見えてきます。

部署目標の例

- ワークライフバランスのために残業時間を減らす

- スタッフの退院支援能力を向上させる

- 入退院支援カンファレンスの開催実施率を前年度よりも20%向上させる

部署の目標を確認することがポイントです。

Step③現状を知る!

次は、現状を知りましょう。

- 時間外労働時間が院内でワースト2位だ

- 忙しくて入退院支援カンファレンスが月平均の半分しか開催できなかった

現状を知るには、多くの人からの意見を聞くことがとても重要です!若いスタッフやベテランまでいろいろと話を聞いてみるのがヒントになります。

Step④誰が解決するのか?

ファーストレベル研修では、「あなたの役割」という考え方が重要です。

Step①からStep③で考えた問題を解決するのは一体だれですか?

あなたの役職が主任ならば、主任としてどうやっ問題に向き合うかが大切です。

あなたの役職が係長ならば、主任としてどうやっ問題に向き合うかが大切です。

あなたの役職が副師長ならば、主任としてどうやっ問題に向き合うかが大切です。

主任・係長・副師長では持つ力や働きかける力に違いがあるので、その違いを理解して解決に関わることが重要です。

Step⑤課題の誕生!

「部署の目標やあるべき姿」と「現状」をしることで、その差(ギャップ)が見えてきたと思います。それで問題が生まれました。

その問題に対して課題が生まれます。

その差(ギャップ)を埋めるためにはどんな事が必要でしょうか。

ここでも問題と課題の違いを理解しておく必要があります。

問題の目的は「目標やあるべき姿に向かわせることが必要」と認識すること

課題の目的は「目標やあるべき姿に向かわせるように行動することが必要」と認識すること

課題は行動することになります。問題に対して課題としてどう行動するかをしっかり認識しましょう。

Step⑥問題と課題の整理ができた

このステップで自分の部署が抱える問題が見えてきたはずです。

それと目標・あるべき姿も見えてきます。

そして、課題も見えます。

Step①からStep⑤によって、評価基準(例)の「課題認識」「自己の役職認識」を理解できます。あとは、うまく文章にすることです。

- 課題認識

→看護管理に関連した学習課題を持っている - 自己の役割認識

→現場の問題を捉え自己が看護管理の視点で果たすべき役割を認識している - 意欲が明確である

- 文章構成

文章が明確で分かりやすく、段落が適切で、誤字・脱字がない

まとめ

今回の記事では、ファーストレベル研修での志望動機・受講動機について記事を作成しました。

出題されている背景、つまり評価基準を理解して取り組むこと

自分自身の役割を認識して自分自身の立場から内容を述べていること

読む側にわかりやすく伝わる文章内容・問題・課題が明確であることが大切です。

受講が決まったあとの「レポート地獄」に備えたい方へ

無事に受講が決まると、今度は「毎週2000〜3000字のレポート」が待っています。仕事と両立しながら自力で書くのは、正直言って地獄です。

私は試行錯誤の末、「評価Aを外さないレポート構成の型」を確立しました。時間を買って、プライベートと睡眠時間を確保したい方は、こちらのnoteを活用してください。

⇒評価Aを勝ち取る!ファーストレベル全レポート構成テンプレートまとめセット