※当ページのリンクには広告が含まれています。

看護に関わる方を応援したい!ナースマンブログです。

今回はファーストレベル研修の統合演習での「看護管理実践計画書」を書き方をお伝えします。

いよいよ書き方編です。

「看護管理実践計画書」をうまく書くために進める手順を解説しています。

ファーストレベル研修へ参加している方、これからファーストレベル研修へ参加される方へ。

少しでもお力になれたら嬉しいです。

ブログ

書き方編です。書き方の手順を解説しています。

~準備編~を再度確認する

看護管理実践計画書の準備編を復習しましょう。

準備の段階でしっかりと時間をかけておくことが、スムーズにいくコツです。

準備をすることで、あなたが取り組むべき問題・課題も見えてきていませんか?

ブログ

準備ができてる方はいい感じ!

その調子で進みましょう!

看護管理実践計画書の書き方

看護管理実践計画書の手順は1から6までの過程です。

- テーマ選定する

- 自部署の現状を把握する

- 自部署の現状を分析する(SWOT分析)

- 課題を明確にする

- 行動計画を立案する

- 実践と評価をする

順番に見ていきましょう。

看護管理実践計画書の書き方 テーマ選定する

手順①では、テーマ選定を選定します。

レベル研修

受講生

私の部署には課題がありすぎで何をテーマにしていいかわかりません・・・

テーマの選び方は、

①自分の立場・役割を認識した上で、

②最も重要で取り組まなけれはならないものをテーマにするのがおススメです。

①自分の立場・役割の認識を詳しく見るならここをチェック

②部署の課題について詳しく見るならここをチェック

ファーストレベル研修では、テーマの選択は基本的に「ファーストレベル研修の志望動機・受講動機」の内容を取り扱うことが良いと思います。

すでにその問題と課題に意識があるからです。

他の問題・課題が思いつく場合には、その問題・課題を取り扱っても大丈夫です。

自分が取り組んでみたい!という気持ちがあるテーマ選択することで、モチベーシ持続に繋がります。

大切なのはあなたの立場・役割をしっかりと認識すること。

あなたはスタッフ?主任?副師長?師長?

あなたが持つ立場・役割によってテーマ選択も変わります。

ブログ

自分の立場・役割からの視点で、テーマを選択しよう

看護管理実践計画書の書き方 自部署の現状を把握する

手順②では、自部署の現状を把握します。

自分の部署を現状把握ってどんなことするか分からんって人はこちらを参考にしてください

自部署の現状把握にはできるだけ数字を集めることが大切です。

看護管理実践計画書では、発表があります。また、看護管理実践計画書作成では指導者もいます。

他人が見た時に、主観的なデータでは伝わりにくいのです。

客観的なデータで見せることで伝わりやすい情報になります。

自部署の現状把握となっていますが、大体の自部署の情報を集めるようにしましょう。

大切なのは、テーマに沿った情報収集です。

例えば、あなたがテーマ選択で、自部署の退院支援に関連した事を選択したとします。退院支援に関連した情報収集に時間をかけましょう。

- 入院早期カンファレンスの開催率

- 診療科別の平均在院日数

- 入院数と退院先の内訳

→今月の予定入院は〇件、予定入院〇件は全員自宅退院。

→緊急入院は〇件、自宅退院〇件、施設入所〇件、回リハ病院へ転院〇件など - 院内に退院調整課の有無

- 病棟に専任のMSWや退院支援看護師が配属されているか

では、テーマが褥瘡だとしたら・・・

- 入院患者の介護度

- 入院患者の日常生活自立度

- 褥瘡発生件数

- 認定看護師(WOC)の人数や支援体制

- 褥瘡に関するスタッフの知識レベル

→知識レベルは測定しにくい情報なので、「褥瘡ケアがわからない」「褥瘡ケアに不安」などの意見があるとしてもいいと思います。

スタッフから出た生の声も大切な現場のデータです。

テーマに関連した情報をしっかりと集めましょう。

さらに、部署の上司に聞く、同僚に聞く、他部署の方に聞くということが効率的です。

特に上司に聞くということはすごく情報を集められます。なんでも相談できる上司でしたら、気軽に聞いて、情報収集しましょう。

日頃のコミュニケーションが大切ですね・・・

ブログ

自部署の概要と、テーマに沿った情報を集めよう

特に、周囲の方から聞いたり、相談したりすると効果的!

看護管理実践計画書の書き方 自部署の現状を分析する(SWOT分析)

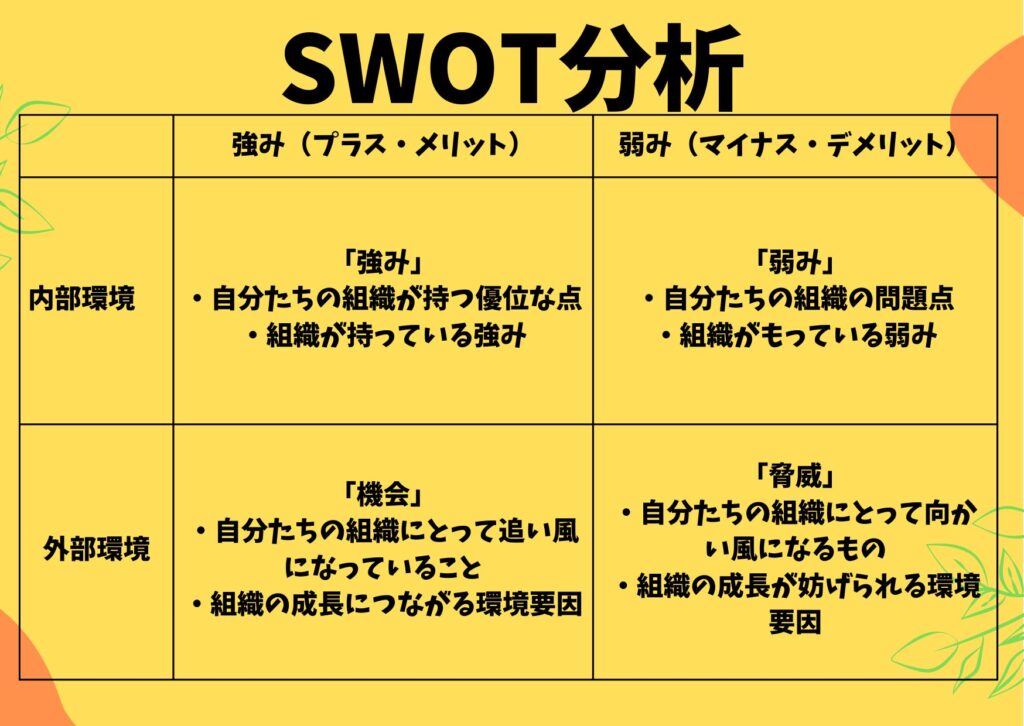

手順③では、自部署の現状を分析します。SWOT分析をします。

ファーストレベル研修の施設・機関によってはSWOT分析ではない方法を用いることもありますでのご注意ください。

レベル研修

受講生

SWOT分析って・・・なんですか?

- もともとはカナダの経営学者が考えた分析方法

- 自分の部署を内部(自部署の内部)と外部(自部署の外部)に分けて、強み・弱み・機会・脅威の4つの視点から分析する方法

4つの視点がありますが、この視点にはメリットやプラスとなる事、デメリットやマイナスとなる事が含まれます。

良いこと、悪いことが対比できるため、わかりやすい分析ができます。それを戦略立案に繋げられるのです。

自分の部署・病院の「強み」はなんですか?「弱み」「機会」「脅威」の順番に内容を考えましょう。

情報収集した内容だけでなくても構いません。どんどん書きましょう。

すこし注意点もお伝えします。

- 「強み」と「弱み」が対比なので、この順で考える

- 「機会」と「脅威」が対比なので、この順で考える

- 考える前に、とにかく書く!間違えても分類すればいいので、とにかく書く!

→看護師さんは思考先行する人が多いですが、ここではとにかく、考える前に書く! - 付箋を使うと、後で仕分けが簡単です

- 「強み」「弱み」の両方に当てはまるときは両方書いてOKです

- それぞれの窓に10個かけたら、すごいです

すこし、具体的に解説します。

やってみると、なかなか項目がでません・・・。私も全然書けませんでした。

- 認定Nsや専門Ns、特定Nsの強みを持ったスタッフ(他の資格や意欲を持つスタッフでもOK)

- 患者はどんな特徴があるか

- 病院内であなたの部署はどんな役割ですか?(診療科や部署の特徴)

- 病院の評判は?(病院機能評価など受けてたりしますか)

- 弱点となるスタッフはいますか(経験年数が全体的に低いとか)

- 中堅スタッフたちの意欲や意識はどうですか

- 看護の質で弱みはありますか

- 患者満足度やクレーム、患者からのご意見などでマイナス面はありますか

- 病院の評判はどうですか(患者数が年々減少したりしてませんか)

- 将来の予想されることを書きましょう

- 近隣で福祉施設の建設予定などはありませんか

- 看護学校開校予定はありませんか

- 組織の中で新しく立ち上がった委員会などはありませんか

- 地域の高齢化率はどうですか

- 独居や老々介護世帯が多いですか

- 施設や訪問看護など後方支援施設は充実していますか

- 田舎など地理的に不便な点はありませんか(同じ市内でも都市部と田舎で違いがあるなど)

看護管理実践計画書の書き方 課題を明確にする

手順④では、課題を明確にします。

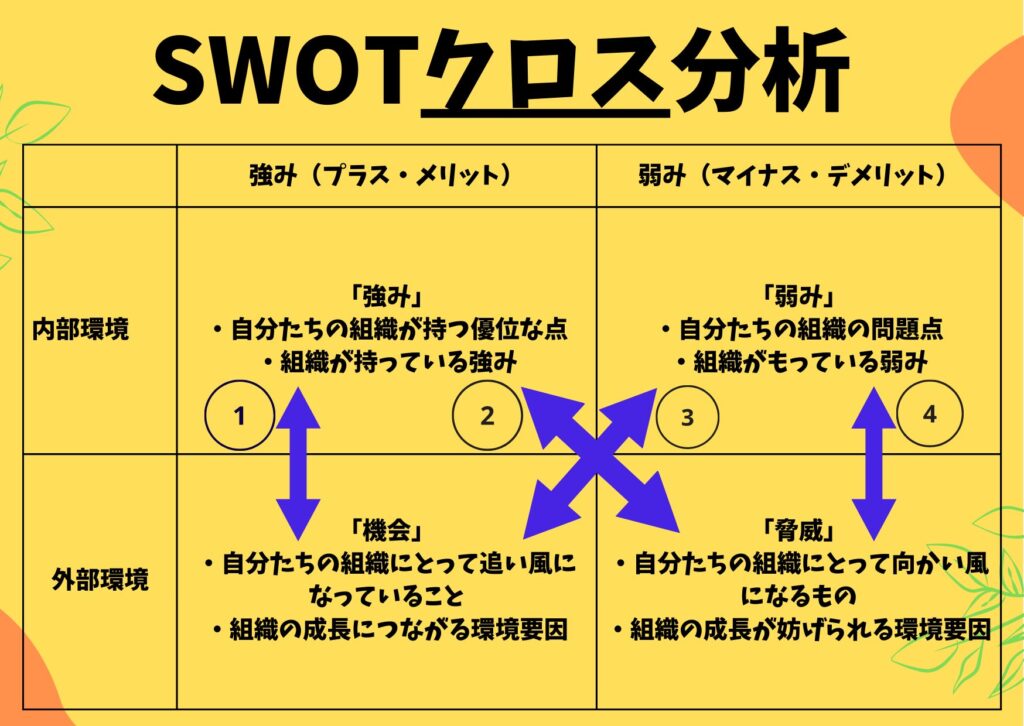

SWOT分析から課題を4つ出します

下の表にある①②③④のSWOTクロス分析をして課題を明確にします

SWOT分析はSWOT分析クロス分析という方法をすることで、4つの戦略を作ります。それぞれの窓をクロスして戦略を出していきます。

順番に見てみましょう。

- 強みと機会「積極的な戦略を立案する」

→機会を掴んで自分の部署が持つ強みをさらに生かす戦略を立てます - 強みと脅威「差別化する戦略を立案する」

→自分の部署の強みを活かして脅威に対抗する戦略を立てます - 弱みと機会「弱みを克服する戦略を立案する」

→機会を取りこぼさないように自分の部署の弱みをカバーしながら機会が来るのを待つ戦略をたてます - 弱みと脅威「最悪の事態を回避する」

→自分の部署の弱みと脅威で最悪の事態を招かないように戦略を立てます

ブログ

SWOTクロス分析から4つの課題を作ります

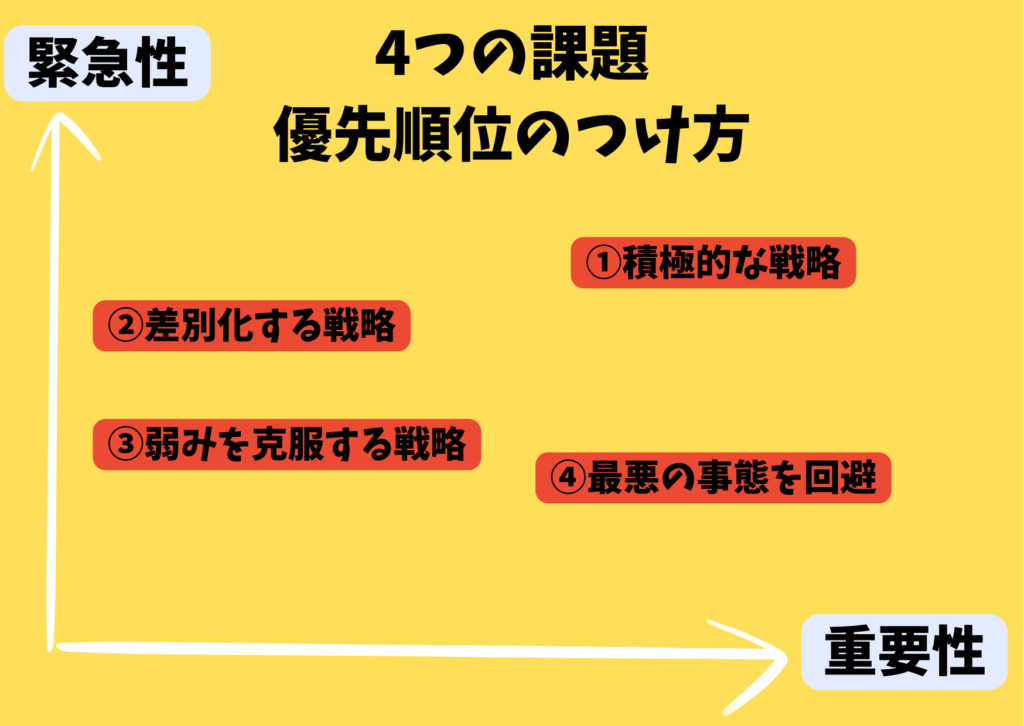

4つの課題が出たら、簡単な問題から解決していくことをしましょう。

課題に優先順位をつけていきます。

緊急性と重要性で考えてみましょう。2つの軸を作って考えると優先順位が見えやすいですよ。

緊急性と重要性が共に高い①積極的な戦略が優先順位1番となる。

このように考えることで優先順がわかりやすく見えますね。

看護管理実践計画書の書き方 行動計画を立案する

手順⑤では、行動計画を立案します。

行動計画の立案では、課題から目標を立てます

目標を達成するために具体的な内容と担当者を決めていきます。

様々な行動計画表の型がありますが、一例を掲載しています。

大切なのは評価方法です。

すべて自分がやると思ってはいけません。自分の立場と役割を再度、理解して担当者を決めます

- 自分の立場・役割から考えて担当者を決めること

- 行動計画によっては、担当者が上司になることもあるため、実現可能な範囲で考える

看護管理実践計画書の書き方 実践と評価をする

手順⑥では、実践と評価です。

ファーストレベル研修では多くの場合、行動計画表を作成までです。

実践することは少なく、実践活動を発表することも少ないです。

そのため、実践の評価ではPDCAサイクルを知っておきましょう。

行動計画を立案(Plan)→実践(Do)→評価(check)→見直し(Action)

この順番・サイクルで繰り返すことで、よりよい看護管理が実践できます。

まとめ

今回の記事では、看護管理実践計画書の手順について解説しました。

ファーストレベル研修の施設や指導方法によっては、この手順とは異なる内容もあると思います。多くの分析方法があり、指導内容を様々です。

結果として、自分の立場・役割を活かして、あなたが見つけた問題と課題を解決するべき方法が見つかることが大切です。

少しでもお力になれたら嬉しく思います。

ナースマンブログはこの本を使ってファーストレベル研修を終えることができました!

ファーストレベル研修の統合演習では大活躍、現場の問題解決などでも活用できます。

実際にファーストレベル受講生の発表資料が載っているのも大きなメリット!

最後までお読みいただきありがとうございました。

ヘルスケアシステム論レポート

組織管理論レポート

人材管理論レポート

コメント